Si remontamos el curso del Darro, a pocos kilómetros de la capital y en el mismo término municipal, nos encontraremos con un edificio prácticamente en ruinas que sirvió de residencia monacal. Se trata del Convento de Jesús del Valle, una hacienda-cortijo construido en el siglo XVII junto a las orillas del río Darro aunque con anterioridad en el mismo lugar existió un molino, en el siglo XVIII los jesuitas construirían el convento propiamente dicho para su residencia. Sin duda constituye un ejemplo claro de explotación agrícola y ganadera por parte de la iglesia, y en concreto por la Compañía de Jesús. El origen de su nombre no crea dudas, se sitúa enmarcado en pleno valle del Darro al noroeste de los montes alhambreños, zona de gran riqueza paisajística y que en su momento estuvo rodeado de fértiles tierras de labor.

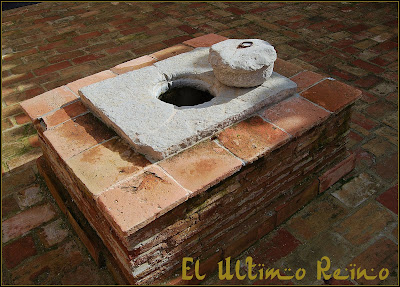

Todavía hoy se accede al convento por su sencilla portada con pilastras toscanas y doble cornisa sobre la que pudiera haber una hornacina con la imagen del santo titular. Tras pasar un zaguán abovedado se nos abre un amplio compás o patio que reparte las dependencias de la finca, a un lado la hacienda propiamente dicha y a otro la residencia jesuita incluyendo una capilla. A la derecha según entramos, en el lado más cercano al Darro, podremos observar el antiguo molino de harina movido por las aguas del río y junto a el un horno de pan. La hacienda se divide en cuatro zonas; el mencionado molino de aceite, el de harina con parte de su maquinaria aún visibles, los lagares y los corrales donde todavía se pueden apreciar los abrevaderos y pesebres para el ganado. En el lado oriental del patio se sitúa la antigua residencia de los jesuitas. La austera fachada del convento de tres cuerpos de alzada lo centra una portada de ladrillo con dobles pilastras acanoladas y una amplia cornisa donde se situaba el escudo de la orden centrándolo las iniciales JHS el cual ha sido retirado de su ubicación. La residencia se compone de dos corredores de tres plantas formando una planta en L en torno a un patio que queda abierto en dos de sus lados. Tras el zaguán, a la derecha, se dispone el oratorio con una planta basilical y que quedaba dividido en dos por la reja del coro. A ambos lados se insinúan dos capillas de poca profundidad que aparentan dibujar una planta de cruz latina. La estancia lo cubre una bóveda de espejo, la cuál ha caído casi por completo, y bajo la solería se encuentra la cripta de la comunidad. Al otro lado del vestíbulo se abre un gran espacio rectangular también cubierto por una bóveda que funcionó como refectorio. En el ángulo que forman las dos alas del edificio se encuentra la escalera, de grandes proporciones y con una balaustrada de madera. Por ella se accede a la planta principal en donde dos grandes corredores reparten las espaciosas habitaciones cubiertas con techos de vigas de madera y cañizo. Estos aposentos se iluminan mediante amplios vanos siendo los que dan al patio principal con arcos abocinados. La última planta se compones de dos largas naves que debió de almacén y secadero, una armadura de par y nudillo da forma al tejado.

Con la expulsión de los jesuitas de todos los dominios de la corona española en 1767, el convento de Jesús del Valle es clausurado. El edificio junto con las huertas pasa a ser de propiedad particular siguiendo funcionando como un cortijo más incluso el oratorio, bajo la advocación de la Inmaculada Concepción, dependía a mediados del S. XIX de la abadía del Sacromonte. En las últimas décadas del pasado siglo quedó abandonado siendo sometido a una desaprensiva expropiación de todo lo que tuviese algo de valor quedándose el edificio prácticamente desnudo y acelerando su propia ruina. Diferentes propósitos como la construcción de la nueva autovía o el pantano que se idea levantar en pleno valle han hecho augurar un fatal destino al edificio. También el actual propietario del inmueble, un conocido constructor, ha especulado sobre estos terrenos con la pretensión de construir un hotel de lujo. Por suerte el conjunto fue declarado el 27 de Octubre de 2005 como bien de interés cultural (b.i.c). Un año después la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada insta al propietario a la “adopción de medidas urgentes provisionales” que frene el deterioro del cortijo. Estas medidas son la eliminación de toda la maleza vegetal y de los escombros, el apuntalamiento del edificio y la reparación de todos los muros y cubiertas con riesgo de desplome, tareas esta que al parecer se están realizando en la fecha en la que se publica esta entrada. Anhelamos que no se especule más con este importante edificio que forma parte de la historia de Granada, y que estas obras que se están acometiendo sea el principio de una rehabilitación merecida.

Antes y despues de la limpieza del patio principal