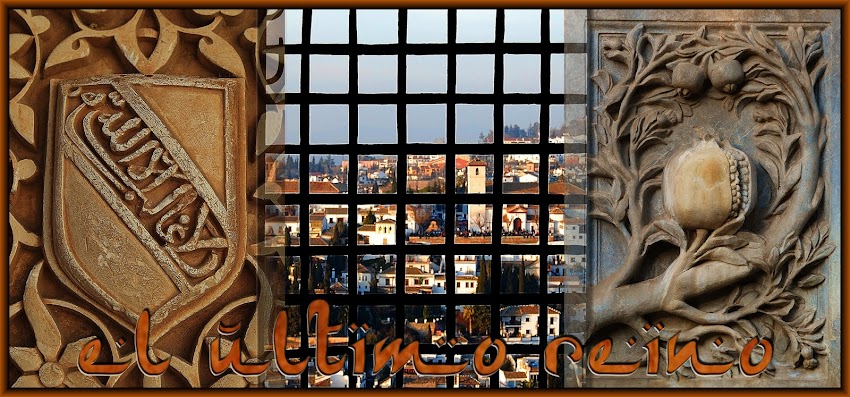

La

Alhambra, “de tan original y sugestiva

belleza, que ni aun el inventario excesivamente detallado de sus diversas

partes sería capaz de ahuyentar de la imaginación del lector el mundo de seres

poéticos que aún parece poblarlo” en palabras de Leopoldo Torres Balbás, ha

atraído a lo largo de su historia a numerosos artistas de todas partes del

mundo y de las más variadas disciplinas. La etapa de los viajeros románticos en

el siglo XIX es el mejor ejemplo de este hecho, pero ya antes era la fortaleza

de los nazaríes conocida y admirada como lo demuestran las memorias del primer

“turista” que visitó Granada en octubre de 1494, el alemán Jerónimo

Munzer, que relata cómo vio “palacios incontables enlosados con

blanquísimo mármol, bellísimos jardines adornados con limoneros y arrayanes,

con estanques y lechos de mármol en los lados, … y en cada palacio muchas pilas

de blanquísimo mármol rebosantes de agua viva”. Pero esta admiración no fue

solo cosa de extranjeros, sino también de artistas locales como el protagonista

de esta entrada, el “Miguelangel” español, el granadino Alonso Cano.

Alonso

Cano de Almanasa, nacido en Granada en 1601 era hijo de un ensamblador de

retablos de origen manchego, Miguel, venido hasta nuestra ciudad. Siendo aún un

niño la familia se traslada a Sevilla, donde comienza a formarse en el arte de la

pintura en el taller de Francisco Pacheco, compartiendo formación con “un tal”

Diego Velázquez, la escultura la aprende nada menos que del “dios de la

madera”, Juan Martínez Montañés. Su talento le sirvió para trasladarse a la

Corte en 1638, donde es nombrado pintor de cámara de Gaspar de Guzmán y Pimentel

Ribera y Velasco de Tovar, el mismísimo Conde-Duque de Olivares, el hombre más

poderoso de España en el siglo XVII.

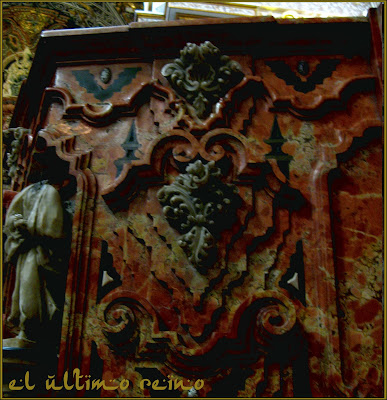

La reciente

restauración que el Servicio de Conservación del Patronato de la Alhambra y el

Generalife ha llevado acabo sobre las yeserías que decoran el Mirador de Daraxa

o Lindaraja, situado en la Sala de los Ajimeces

del Palacio de los Leones, contigua a la de Dos Hermanas, ha dejado al

descubierto la belleza y colorido de sus acabados polícromos que el tiempo, el

polvo y la suciedad habían ocultado. Pero, una vez abierto de nuevo al público,

los visitantes que se fijen, aparte de en su bella cubierta de comaraxías, en

una de las adarajas que componen la cornisa de mocárabe de la que arranca el

arco de acceso al mirador, concretamente en la jamba izquierda, verán un garabato en

el yeso blanco. Mirándolo detenidamente se lee “Alonso Cano, año de 1658”. No es, como se podría pensar, el dejar nuestra

firma en los monumentos una costumbre “bárbara” de tiempos modernos. Lo mismo

que hoy en día hay quien encuentra gracioso el dejar testimonio de su paso en

los muros de los edificios patrimoniales, en el pasado también era costumbre.

Muy cerca de donde nos encontramos, en uno de los mismísimos leones de la

fuente del patio, el viajero romántico Richard Ford, que visitó Granada en

1831, no tuvo inconveniente alguno en dejar su rúbrica. Pero parece que ya

antes el genio de las artes granadino también quiso dejar constancia de su

visita y, quizás, su admiración por tan delicioso enclave obra cumbre de la

arquitectura nazarí. En el mencionado año de 1658, Cano había regresado ya a la

ciudad que lo vio nacer para ocupar el cargo de racionero del Cabildo

catedralicio por intercesión de Felipe IV contra los deseos del arzobispo

granadino, por lo que por la fecha no se podría descartar la autenticidad de la

firma, aunque bien podría un presunto falsificador posterior indagar en la

biografía de don Alonso para hacerla más creíble. Sea como fuere, original o

falsa, ha quedado al descubierto y no se ha eliminado, creemos, ya que esta

“alteración” provocada por la mano del hombre también forma parte de la

historia y la evolución del monumento. Por último, al lector que visite la

Alhambra y se vea tentado de emular a Cano, recordarle que no se deben tocar

las decoraciones, ya que a largo plazo el

continuo roce de las manos causa graves daños en estas. A Don Alonso

solo se lo perdonamos porque han pasado 355 años.

Para saber más: recomendamos

este enlace del blog “La alacena de las ideas”, en la que se cuenta entre otras

cosas cómo zanjó Felipe IV el pleito con el cabildo catedralicio por el

nombramiento de Cano como racionero. (VER)

Como curiosidad: Recientemente se han

instalado en algunos puntos del monumento paneles táctiles con reproducciones

de la ornamentación nazarí en yeso, madera o piedra para poder tocarlas sin

deteriorar los originales, dirigidas especialmente a invidentes, pero también para

concienciarnos de la necesidad de conservar el monumento.(VER)